『回転晩餐会』一穂ミチ

回りながら食事をしよう、などと、誰が最初に考えたのか知らない。地球は自転し、我々も常に回転の上で生きているのでさほど酔狂な思いつきでもないのかもしれない。

ビルの十五階にある、回転展望レストランで働き始めてもう半世紀近くが経つ。大学生時代、小遣い稼ぎのアルバイトのつもりで入ったのだが何となくそのまま就職し、古株になり、フロアのチーフになり、マネージャーになり、支配人になった。水平に回転し、席にいながらにしてパノラマの景色を楽しむことができるこの店はもはや私の人生の一部になった。客として訪れた女性と交際から結婚に至り、子どもをもうけたので、大げさでも何でもなく、今の自分があるのはレストランのおかげだ。ここが地についた回らない店だったら、妻が物珍しさで足を運ぶこともなかっただろう。軽食だけを提供する昼間は一周六十分、夜はコースディナーのオードブルからデザート・ドリンクまでサーブする時間を考えて一周八十分。微妙な速度の違いを身体で味わいながら、せっせとグラスや皿を運び、暇な時には全面ガラスの外に広がる街並みや空をぼんやり眺める、私はここの仕事が好きで、ここを気に入って通ってくださるお客さまも好きだった。

四十年以上の常連客がいる。私がまだ平のウェイターの頃から、年に一度だけいらっしゃるご夫婦だった。最初は恋人同士だったのかもしれないが、「毎年決まった日にやってくるお客さま」と認識した時点で、互いの左手薬指には指輪があった。だいたい一ヵ月前に奥さまから電話で予約が入り、夏の終わりのディナーに西向きの席を指定する、それがご夫婦の毎年のルーティンだった。まぶしくて目を開けられないほど強烈な西陽がきょうという日をようやく諦めたように沈みゆき、天頂からゆっくりと群青に染まり始めるころ、彼らの八十分は始まる。べったりと傍に控えているわけではないので詳細は分からないが、向かい合うふたつの横顔はいつも和やかに笑っていて、サーブやチェックのタイミングでは「ありがとう」「とてもおいしかったです」とちょっとした言葉をかけてくれる。気張りすぎずカジュアルすぎないジャケットやワンピースを身につけ、穏やかで礼儀正しいご夫婦はスタッフの間でも人気があった。

――奥さんがさ、ちょっと足が悪いのかな? 引きずってるじゃん。でも、旦那さんがいつも優しく手引いて、絶対急かしたりしないの。見てるだけで癒されるっていうか、憧れ。毎年くるのって、どっちかの誕生日か結婚記念日なんだろうね。

――分かるー。うちの彼氏ひどいもん、こないだ道で転んじゃった時なんか『恥ずかしいからさっさと立てよ』だよ? 人としてありえない。

お客さまの噂話なんかするんじゃない、とたしなめながら、内心では深く同意していた。彼らの全身からにじみ出る思いやりは控えめだからこそよく分かり、私はたびたび自分の妻に対する甘えや無神経を反省させられた。細かい諍いは数え切れないほどあったが、総じて仲のいい夫婦としてやってこられた(少なくとも私はそう思っている)のは、彼らのおかげだ。そんなひそやかな感謝を伝えたくて、四十年目の夏にはささやかなサプライズを行った。パティシエに頼んでデザートのケーキをちょっと豪華にし、チョコペンでプレートに「Anniversary」と描いてもらった。その前の年、彼らが「来年で四十回目だね」と話していたのを小耳に挟んだ時に思いつき、予約日の一週間前から天気予報を気にしてそわそわしていたので妻に笑われた。「あなたはそのご夫婦のファンなのね」と。そう、「ファン」という呼称は正しいのかもしれない。彼らについて深く知らないし、詮索したいとも思わないが、年に一度来てくれることが私の張り合いで、楽しい八十分を提供することが私の誇りだった。慇懃な営業スマイルの裏でどきどきしながら、私はデザートのプレートをそっとテーブルに置いた。

――あの、これは……。

――当店からのサービスでございます。去年いらした時に、今年が四十回目だとお聞きしまして。いつもありがとうございます。

頭を下げ、上げた時には、奥さまの目に涙が浮かんでいた。泣かれるほどのおもてなしではなかったので私がすこし驚くと、奥さまは照れたようにほほ笑んで「ありがとう」と言った。

――嬉しいわ。

ご主人がそっとハンカチを差し出す。その手つきにも、やはりいつもと変わらない優しさがにじんでいた。

四十年。その間にここから見える眺めは変わり、高いビルがにょきにょき生えて夕陽の行方を追えなくなった。私は年を取り、ご夫婦も年を取った。回転展望レストランはいつしか「昭和レトロ」というジャンルに分類されるようになった。

いつもの予約が「一名」で入った時、私は、首の後ろから冷たい定規を差し込まれたようにひやっと背を逸らした。ご夫婦はおそらく私より年上なので、もしものことがあっても何ら不思議ではない。去年は元気そうだった、なんていうデータはこの年になるとあてにならないものだ。もちろん、どうしても外せない用事があるのかもしれないし、病気や怪我で入院しているのかもしれない。何にせよ心配で、そして残念だった。

果たして当日、奥さまはひとりで店に現れた。杖をつき、例年よりもいっそう慎重な足取りで「ごめんなさいね」と周囲に気遣いながら西向きのテーブルにつく。私はそっと椅子の背を引き「ごゆっくりお過ごしください」と例年通りに声をかけた。奥さまの背中は驚くほど小さく、華奢に見えた。去年もそうだったのだろうか。ディナーコースのメインに肉を選ばなくなったのは、ワインの量が減ったのは、いつからだっただろう。レストランは同じ軌道を回り続けているけれど、人間は変わっていく――いや、レストランだって。

「本日は、お越しくださりありがとうございます」

デザートの後のコーヒーを飲んでいるタイミングで、さりげなくテーブルに近づいた。

「こちらこそ、きょうもおいしかったわ。ごちそうさまでした」

「すこし、残念なお知らせがございまして」

私は切り出す。

「当店は今年いっぱいで閉店することとなりました」

ビルの老朽化による安全面の懸念が理由だった。建て替えののちにリニューアルオープンする予定だが、新しい店はもう回らない。夜景とちょっとした料理が楽しめる、「ただのレストラン」になる。だから、最後の記念日を、ふたりで過ごしてほしかった。

「そう」

奥さまはカップをソーサーに置き「このビルももう古いものね」と頷いた。

「私もおばあちゃんになるわけだわ」

「おひとりでいらっしゃるのは初めてですね」

「そうなの。今年の春にあっけなく死んじゃってね」

亡くなり方を表すように、彼女の口調もあっさりとしていた。予想していたとはいえ少なからずショックだったが、表に出さないように努めて「お悔やみ申し上げます」と一礼した。

「勝手ながら、毎年、ご夫婦で来られるのを楽しみにしておりましたので、寂しく思います」

「ああ、いえ、違うのよ」

奥さまはじっと私を見上げて、言った。

「わたしたち、夫婦じゃないの。赤の他人よ」

思いがけない答えに、今度は驚きを隠せなかった。

「ごめんなさい、夫婦だって思うわよねえ。わざわざ訂正するのも変な気がして。お互い、連れ合いは別にいるの」

では、単なる友人か、あるいは不倫? ガラスに映る自分の顔は夜景と困惑が重なって見えた。奥さまは静かに「六十年近く昔の話よ」と言う。

「乗ってた飛行機が海に落ちて、大勢死んだの。わたしと、あの人だけが生き残った」

その惨事は、もちろんニュースで見聞きしたことがあった。小学生と中学生の乗客二名が生存、と大きく報じられていたのも。まさか、目の前にいる彼女がその当事者だったとは。

「わたしは足に障害を負って、あの人は家族を残らず失った。『奇跡の生還』って呼ばれた。病院を退院する時には、持ちきれないほどの花束を渡された。でも、何が奇跡なものかってずっと腹立たしかったの。全員が助かってこその奇跡でしょう? あの人と連絡を取るようになって、彼も同じことを思っていると分かって、嬉しかった」

あそこ、と彼女は西の空を指す。八十分、ちょうど一周して、来た時と同じ位置に戻っていた。

「あの日、このレストランから見えたらしいのね。西の方角に、エンジンから炎を上げて飛ぶ飛行機が。だから、毎年この日はここでお夕飯をいただこうって決めたの。式典とか集いはどうしても気が進まなくて……回転してくれるのはありがたいわね。じっと見ているのはつらくなるから」

彼らが体験した凄惨な「あの日」。毎年ここで過ごした「この日」。私は数年前の差し出がましいサプライズを思い出し、深々と腰を折らずにはいられなかった。

「申し訳ございません」

「なあに?」

「ご事情も知らず、その節は失礼なまねを……」

「いいのいいの、頭を上げてくださいな。わたし、気にしてません。本当よ。一瞬だけでも、自分たちがただの幸せな夫婦になれたみたいで、嬉しかったの」

恐る恐る目線を戻すと、彼女の柔和な微笑に出会う。髪が白くなり、皺が刻まれても変わらない。

「『君が泣くところを初めて見たよ』って彼が言って、そうかしらと思ったけど、きっとそうだったのね。年に一度、八十分だけ。かける四十五年、それがわたしたちの全部。毎年、平凡でつまらないお互いの生活を報告し合うためにここに来てた。奇跡なんかじゃない、自分たちだけが助かったことに意味はないしそれでいいんだって確かめたかった。宝くじが当たったり、お忍びで来日したお姫さまと恋に落ちたりしない、何でもない人間の、取るに足らない人生だって」

君が泣くところを初めて見たよ。私には、それは愛の告白に聞こえた。彼は彼女を好きだったのかもしれない。彼女も彼を好きだったのかもしれない。互いがそれを分かっていたのかもしれない。でも「赤の他人」でい続けた。勝手な想像だが、やりきれなさに勝てなかったのではないだろうか。

わたしたちが結ばれてしまったら、「あの日」の出来事が、わたしたちのための舞台装置みたいになってしまう、と。同じ便に乗り合わせた赤の他人同士として、すれ違った記憶さえなく離れていくはずだったのに。奇跡を拒み、抗いながら重ねた逢瀬。

「これからはひとりでここに通うのかしらって思ったけど、潮時なのね。いろいろ、うまくできてるわね。……お会計をお願いします」

「かしこまりました」

彼女が「ただの客」の顔に戻ったので、私も従業員としての務めに戻った。クレジットカードで精算し、彼女の歩調に合わせてフロアの中心部にあるエレベーターホールまで見送った。

「お気をつけてお帰りくださいませ」

「ありがとう。お元気でね」

彼女の笑顔が両側から幕を引くように閉じられ、エレベーターのドアによって完全に遮断される。私はすぐには戻らず、ゆっくりと回る自分の職場を見つめた。さっきまで彼女がいたテーブルはもう同じ位置にはない。最後の日まで、あと何周するだろう。この環、この円、私が愛した回転。

〈了〉

なるほど、これが天才というものか! 6編それぞれ異なる読み味なのに、そのすべてが読み手の期待や予測をあっさり裏切る切れ味を秘めています。長らく本を読み、売ってきましたが、今まで出会ったことのないタイプの書き手でした。これはすごい。編集部が騒いでいた理由が一読して腑に落ちました。

(販売担当者:山田)

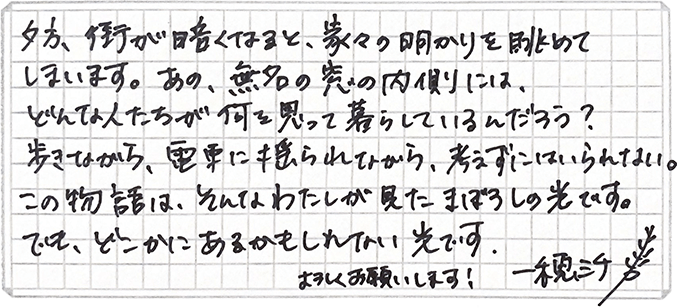

『スモールワールズ』の原稿を読んだ瞬間、私は15年の編集者人生で最大の衝撃を受けました。こんなに人間のままならなさを優しい視点で描き、読者を慰めてくれる小説はないのではないでしょうか。後悔の数が多いほど、愛おしい人生なのではないか。人それぞれが背負っている悲しみを、著者が一緒に背負ってくれて、読後に少しだけ肩の荷が軽くなるような気持ちになる。本当に不思議な小説です。著者の一穂さんから託された思いを、この物語が必要だと思ってくださるあなたに届けたい。どうかよろしくお願い申し上げます。

(担当編集者:小泉)